業界を問わず人手不足が叫ばれる昨今、医療機関においてもその深刻さは増す一方です。こうしたなか、「人材…

診療時間の中だけでは伝えきれない、患者さんやご家族へのアプローチの試み。ロコクリニック中目黒では “効能書付きの処方箋”が、診察室や待合室に毎月貼り出されています。本を「処方する」という形で届ける「本の処方箋プロジェクト」を、ロコクリニック中目黒が始めて今年で5年目。患者さんの生活習慣や考えのクセにまで届く処方、そこから始まったプロジェクトは思わぬ副次効果を生み、院内のコミュニケーションや来院者と医師以外のスタッフとの関係性といったところにまで効き目を見せているようです。

発案者で医療法人社団LOCO、ロコクリニック中目黒共同代表の瀬田先生にお話を聞きました。

▶「MedicalLIVES」メルマガ会員登録はこちらから

日々の診療に役立つコラム記事や、新着のクリニック開業物件情報・事業承継情報など、定期配信する医療機関向けメールマガジンです。メルマガ会員登録の特典として、シャープファイナンスのサポート内容を掲載した事例集「MedicalLIVES Support Program」を無料進呈!

診察時間では伝えきれないことを「本」に託したことから始まったプロジェクト

診療の時間の中で、所見やその場の言葉で伝えきれずに「あの本を読んでもらえたら、伝わるかもしれない!」と、もどかしく感じたことはありませんか?

ロコクリニック中目黒の院内に貼られる、月替わりの「本の処方箋」。それはそんな気づきから生まれ、患者さんだけでなくクリニックの内外の関係性をもサポートするプロジェクトとなり、今年で5年目になります。

発案者は共同代表の瀬田医師。きっかけは、診療中に患者さんに本を勧めることがたびたびあったからだといいます。

「診察の中での言葉だけではうまく説明できないこともあるんですよ。そういうときに『こういう本、読んでみたらどうですか』って勧めることがあって。

”本の処方箋”というタイトルは、書店さんや他のサービスで既にありましたが、クリニックでやると届く範囲が変わるかもなと思いました」

瀬田先生が「本の処方箋」の最初に選んだのは、その時にしばしばお勧めしていた『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン/新潮社 2020年)。北欧の精神科医が著したスマートフォンと脳の関係性、睡眠やストレスへの影響について、科学的にわかりやすく解説された一冊でした。

「クリニックで患者さんと話すときに、デジタルとの距離感ってすごく大事なテーマなんですよ。睡眠にも関わってくるし、生活習慣にも影響する。だから『この本、ぜひ読んでみて』ってよく勧めていました」

本を紹介することは個々の診療内容の一環としてよりも、広く来院者への提案になり、まもなく「本の処方箋」プロジェクトとして形作られていきました。

「最近では『社会的処方』という言葉もありますよね。西洋薬だけが人にとっての“薬”じゃないという考え方は、すごく重要だと思っていて。そういう観点から『本の処方箋』という形で紹介するようになりました。」

「本の処方箋」は、患者と向き合う医師としての試行錯誤から生まれました。ではこの取り組みは、どのようにして院内に広がっていったのでしょうか。

ロコクリニック中目黒・共同代表の瀬田宏哉医師。目黒川沿いのクリニックにはギャラリーも併設され街に開かれている

スタッフが“つなぎ手”になるチームリレー 無理なく続く仕組みと広がる関係

「ある日スタッフが “せっかく書いてるなら、流れてしまうのはもったいないからファイリングしましょう”と言ってくれたんです」

この一言をきっかけに、「本の処方箋」は院内の壁に掲示するだけでなく、ファイルにまとめられ、本棚に置かれるようになりました。

プロジェクトは医師だけでなく、看護師、受付、事務スタッフなど職種を問わず全員が順番に「本の処方箋」を担当するリレー形式に定着。月に1冊を目標に、紹介文と対象者、効能コメントを添えて、院内の掲示と「見本薬」としての実際の本とアーカイブのファイルが本棚の上に展開しています。

「スタッフの反応も概ね良好です。『次は誰がどんな本を紹介するんだろう?』って、みんな楽しみにしてくれていて。ただ、それが時にはプレッシャーになっちゃうこともあるので、月1冊のペースにはしていますけど、無理に急かさないようにしています。1か月飛んだら飛んだでいい、義務じゃないしと」

紹介される本のジャンルは多岐にわたります。医療や健康に関するものだけでなく、エッセイや漫画、レシピ本などもあり、選書の基準も“自分にとって良かった本”であればOKとしています。

「最近では、初めてLINEマンガが処方箋として出てきたんですよ。『あ、電子コミックというパターンもあるんだな』って思って、面白かったですね」

患者との新たな接点になっているだけでなく、スタッフ間の相互理解や関係性の醸成にもつながっている「本の処方箋」。事務や受付など、普段は裏方にいるスタッフの人柄や関心が見えることで、院内・院外とのコミュニケーションも自然に深まっているようです。

続けることで価値が生まれる。5年目の現在

「本の処方箋」の取り組みは、すでに5年目を迎えています。継続できている背景には、「反応を期待しすぎない」「義務化しない」といった力の抜き方もあるといいます。

「本って、読んで『勉強になった』『明日から何か変わるかも』って思わなくても、その時間をぼーっと過ごし癒されることで、十分に意味があると思います。

だから、効能とか対象読者とかは、実は後付けで考えることが多いです。

読んだよ、と言ってもらえることもありますし “買いました”という声もあります。でも、それを目的にしてしまうと続かないんですよね」

効能や対象についてのコメントは、スタッフ自身が書くこともあれば、なければ瀬田先生があとから補足することもあるとのこと。「処方箋」のデザインやレイアウトも、すべて瀬田先生が手がけています。

「月1回の僕のタスクみたいな感じですね。みんなが出してきた本は一旦僕が買って、軽くでも目を通すようにしています。コメントも読むし、本自体にも必ず目を通す。それぞれ学びになることも多いですし、楽しく続けられていると思います。」

一人ひとりの視点と関心が、毎月の“処方”という形で積み重なっていく「本の処方箋」。それは、診察では届きづらい部分にそっと触れ、クリニック内外に対話を生み出す仕組みとして、確かに根づいています。

本の処方箋・紹介書籍

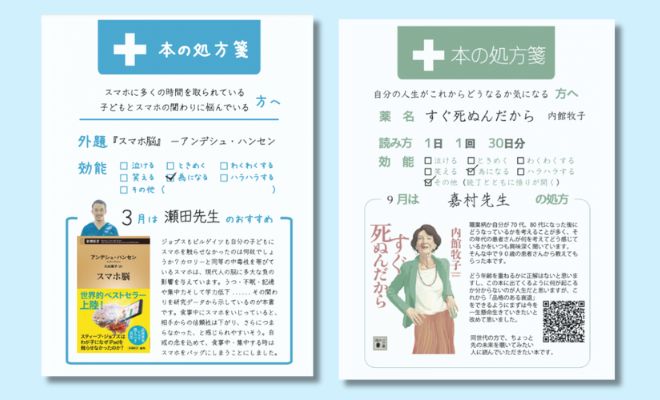

2021年の3月、瀬田先生による第1号。右側は同年9月、共同代表の嘉村先生からの処方箋

2021年3月 瀬田先生のおすすめ(左)

■『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン/新潮社 2020年)

ジョブズもビルゲイツも自分の子どもにスマホを触らせなかったのは何故でしょうか? カロリーと同等の中毒性を帯びているスマホは、現代人の脳に多大な負の影響を与えています。うつ・不眠・記憶や集中力、そして学力の低下……その関わりを研究データから示しているのが本書です。食事中にスマホをいじっていると、相手への信頼性は下がり、さらにつまらなかった、と感じられやすいそう。

自戒の念を込めて、食事中・集中する時はスマホをバッグにしまうことにしました。

2021年9月 嘉村先生のおすすめ(右)

■『すぐ死ぬんだから』(内館牧子/講談社 2018年)

職業柄か自分が70代、80代になった後にどうなっているか考えることが多く、その中でその年代の患者さんが何を考えてどうしているかをいつも興味深く聞いています。そんな中で90歳の患者さんから教えてもらった本です。

どう年齢を重ねていくかに正解はないと思いますし、この本に出てくるように何が起こるか分からないのが人生だと思いますが、これから「品格ある衰退」をできるようにまずは今を一生懸命生きていきたいと改めて思いました。

同世代の方で、ちょっと先の未来を覗いてみたい人に読んでいただきたい本です。

「本の処方箋」インタビュー協力:医療法人社団LOCO ロコクリニック中目黒

医療法人社団LOCO ロコクリニック中目黒

24時間365日、全てのタイプの救急患者に対応する、エマージェンシー・ルーム(ER)で医師としての経験を積み重ねてきた、共同代表の嘉村 洋志医師と瀨田 宏哉医師が2018年に中目黒に立ち上げた平日夜間23時まで、土日も受診のできる『アージェントケア』を標榜するクリニック。

2024年に画像検査センター『LOCO SCAN』のある目黒川沿いへ移転し、街に開かれたギャラリーを併設、また待合室の個室の多い運用で地域に開かれつつも個々の患者、家族や属性に配慮の深いクリニックとして街で暮らし働く人々を支えている。

https://loco-clinic.com/

- 提供:

- © Medical LIVES / シャープファイナンス

記事紹介 more

ほとんどの医師は、質の高い医療を提供するために、学会参加や論文執筆などといった自己研鑽を行っています…

はじめに:成長の証としての移転プロジェクト患者様の増加は、医療機関の努力が実を結んだ証であり、喜ばし…

しつけとは、そもそも何でしょう? 言葉を話せない動物との信頼関係は、とても繊細で、だからこそ難しいも…

企業の人手不足が問題となっている昨今、承継者不足による事業承継問題が深刻化しています。クリニックも同…

近年、医療業界全体で「働き方改革」が進んでいます。一方、好条件を提示していても有資格者(特に看護師)…

従来、医師は「開業すれば一生安泰」といわれる職業でした。しかし超高齢化社会における患者増加にはじまり…

冷え込みが厳しくなる季節。外回りの往診はもちろん、診察室でも冷えや乾燥に悩まされる日々が続きます。仕…

事業承継と聞くと、「手間がかかりそう」「お金の話が面倒」といったネガティブな印象を抱く人も少なくない…