冷え込みが厳しくなる季節。外回りの往診はもちろん、診察室でも冷えや乾燥に悩まされる日々が続きます。仕…

※画像はイメージです/PIXTA

個人事業主として開業したクリニックを、「法人成り」(医療法人化)するベストタイミングはいつなのか――。クリニックを開業して数年経ち経営が軌道に乗ると、税金対策や事業拡大(分院展開など)を目的に医療法人化を検討する開業医が増えます。ただ、そのタイミングは悩ましいところ。そこで、医療法人化の基礎知識やメリット、注意点についてグロースリンク税理士法人の税理士・医療経営コンサルタント・野田智成氏が解説します。

▶「MedicalLIVES」メルマガ会員登録はこちらから

日々の診療に役立つコラム記事や、新着のクリニック開業物件情報・事業承継情報など、定期配信する医療機関向けメールマガジンです。

医療法人化で得られる大きな節税メリット

医療法人とは、医療機関が地域医療の担い手として、事業の継続性と永続性を図ることを目的とした法人です。医療法人には大きく分けて、社団医療法人と財団医療法人の2種類があります。ただ実際には、医療法人の大半は社団医療法人です。

医療法の改正で、2007(平成19)年4月以降の設立に関しては、事実上、新規に認められているのは「一般の持分なし医療法人」の一類型です。

※「持分あり・なし医療法人」「基金あり・なし」については過去の記事を参照)

※「持分あり・なし医療法人」「基金あり・なし」については過去の記事を参照)

医療法人化には、個人クリニックにはないメリットが多くあります。第一は税制面です。売上の規模が大きくなると、医療法人化することで大幅な節税効果が期待できます。個人事業主の場合、累進課税制度により所得税が課され、所得が増えるにつれて税率も高くなります。しかし、医療法人は法人税を納付するため税率はおおむね30%です。

クリニックを開業すると、一般的には3年ほどで地域での認知度が高まり、売上が増えてくるとされています。開業 1年目は赤字で、2年目はその赤字の繰り越しで利益と相殺できるほか、開業費用を利益と相殺するなどして所得を大幅に圧縮できます。しかし、3年目以降はそうした手段が使えません。所得も増加し、税負担が急激に増す可能性が高いです。

実際、開業1~2年目は税金を払わず、逆に百万円単位の還付を受けていたのに、3年目から突然500~1,000万円を納税するクリニックは少なくありません。

■医療法人の税負担は個人経営の約半分

クリニックの所得が1,800万円を超えると、所得税40%、住民税10%で、税金は計50%になります。

一方、法人税率は約30%です。保険診療中心のクリニックの場合は同25~28%となることも多いですから、個人経営に比べて半分程度になります。この差は非常に大きいといえるでしょう。

■医療法人が使える“節税テクニック”

また、医療法人であればさまざまな節税対策の活用が可能になります。

まず開業医は、医療法人化によって「理事長個人」と「医療法人」という2つの人格になりますから、両者間でキャッシュをやり取りできます。法人内に蓄積された利益のうち、必要な分を適切な範囲で経営者に移動させることができるのです。

具体的には、役員報酬で所得分散を図るほか、退職金の受け取り、生命保険の経費活用、役員社宅制度や旅費日当規定、確定拠出年金制度(401K)の導入などが可能になります。

では、法人化する際のボーダーラインはどこにあるのか。多くの開業医が関心を持つポイントでしょう。ずばり、税理士である筆者の経験上、所得が3,000万円、クリニックの売上でいうと「1億円」が目安になります。

個人経営のクリニックの利益率は30%前後が基本です。美容や歯科などで自由診療に力を入れているケースは別として、経費の多寡で多少の差は出るでしょうが、一般の保険診療の場合、利益率は30%前後というクリニックが多いでしょう。

なお、法人化すると従業員の社会保険加入が義務づけられ、クリニックの負担が増えます。そのため「所得3,000万円・売上1億円」というのは、その社会保険料の負担増加を織り込んだうえで算出した数字です。

借入金を個人から法人へ引継ぎ、キャッシュフローを改善

法人化によるもう1つ大きなメリットがあります。それが「キャッシュフローの改善」です。

クリニック経営者は基本的に高所得ですが、開業時にはその費用として、金融機関から 1億~2億円程度の借入をしているケースが少なくありません。

たとえば、借入金 1億5000万円を15年で返済する場合、毎年1,000万円を返済する必要があります。借入金の元本の返済は納税後に行うため、1,000万円を返済した後に、十分な生活資金が残っていなければなりません。開業医家庭の生活水準は相対的に高い傾向にあることから、年間2,000万円程度の所得は必要でしょう。

課税所得2000万円ということは、所得税と住民税で約50%取られます。さらに、そこから借入金の返済 1,000万円をねん出するだけの所得を稼がなければなりません。

そのため今まで以上に働いて課税所得を4,000万円に増やします。すると、増加させた所得2000万円に対して税金1,000万円(税率50%)を支払い、残り1,000万円から借入金を1000万円返済するとなるわけです。

課税所得2000万円ということは、所得税と住民税で約50%取られます。さらに、そこから借入金の返済 1,000万円をねん出するだけの所得を稼がなければなりません。

そのため今まで以上に働いて課税所得を4,000万円に増やします。すると、増加させた所得2000万円に対して税金1,000万円(税率50%)を支払い、残り1,000万円から借入金を1000万円返済するとなるわけです。

4,000万円の所得があっても、借入返済後に手元に残るのは1,000万円ほど……実際、こうした状況に陥り「いくら働いてもお金が足りない」と嘆く開業医もいます。

その解決手段として、クリニックを法人化し、個人の借入金をできるだけ税率の低い法人に引き継ぐわけです。制度上の制約から全額を引き継ぐことはできませんが、医療機器や内装工事費用など、一部の借入金は引き継ぎ可能です。引き継げるのは最大8割、最小で2割程度とされています。

場合によっては「MS法人(※)」の設立なども検討し、個人に大きな借入金が残らない方法を考えることが大事なポイントです。

(※)MS法人(メディカル・サービス法人)とは:医療法ではできない営利事業を行うために設立する、株式会社や合同会社などの別会社のこと

見落とさないで!医療法人化のデメリット

ここまで、医療法人化のメリットを述べてきましたが、人によっては当然デメリットもあります。

代表的なデメリットは下記のとおりです。

① 残余財産の国等への帰属・剰余金の配当金禁止

② 医療法で列挙されている以外の収益事業の禁止

③ 社会保険の強制加入

④ 毎年都道府県への事業報告書の提出

⑤ 内部留保66億円を超えた際の交際費の損金不算入

また、法人化すると個人で自由につかえる資金が制限されると捉える見方もあるようです。

しかし、それらのデメリットを緩和する方法をしっかりと検討し、そのうえで個人事業としてまたは医療法人として、どちらで運営していくことがより良い医院経営に繋がるか、享受できるメリットと生じるデメリットを一つひとつ検証しながら判断していくと良いでしょう。

医療法人化でもっとも大切なこと

医療法人化とは、あくまでもクリニックの運営をより理想的な姿に発展させるための 1つの手段です。そのため、経営者はその地域でどのような医療サービスを提供したいのか、このビジョンを明確にすることが最も大切なポイントとなります。

それを「税制」と「経済合理性」の側面から支援するのが節税対策です。

税制面でのメリットだけに惑わされることなく、クリニックの経営理念や方針、将来ビジョン、経済的メリットなどを総合的に勘案して、医療法人化するか否かを判断しましょう。

- 著者:

野田 智成 グロースリンク税理士法人

税理士/医療経営コンサルタント(編集 幻冬舎ゴールドオンライン)

- 提供:

- © Medical LIVES / シャープファイナンス

記事紹介 more

事業承継と聞くと、「手間がかかりそう」「お金の話が面倒」といったネガティブな印象を抱く人も少なくない…

少子高齢化の日本では、あらゆる業界で「後継者不足」が深刻化しています。これは医療業界も例外ではありま…

このコラムではお車にご興味がある医師・歯科医師の方へ、車の売る際の”リセールバリュー”にスポットを当…

日本の不動産価格は高止まりの状況です。東京・銀座2丁目にある明治屋銀座ビル、わずか1㎡の地価が4,6…

カーミングシグナルとは、犬がストレスや不安を感じたとき、または相手に落ち着いてほしいときに、自分自身…

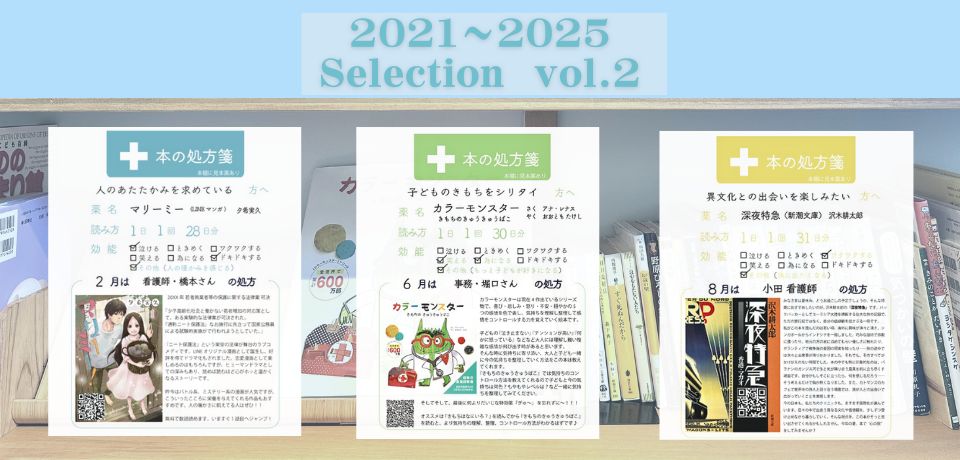

診療所に並ぶ一冊の本が患者さんやスタッフの心を開き、繋ぐ。書籍を薬、紹介文を処方箋に見立てた「本の処…

近年、勤務医の過酷な環境から逃れるため、安易な理由から開業に至る医師が少なくないと、現役開業医のT氏…

クリニックの閉院(廃業)は、医業承継が困難な場合の「出口戦略」の一つです。自主的に事業を廃止する選択…