クリニック開業といえば、開業を志す1人の医師がすべてを担うイメージを抱く人は多いでしょう。しかし医療…

画像はイメージです。

クリニック経営における地球温暖化対策とは?

産業革命前から世界の平均気温は、1.1度上昇しています。

大規模病院では、既にCO2フリーの電気の必要性が議論され始めています。

地球温暖化対策に取り組むことが、結果的に、事業の継続性を担保してくれることにもつながります。

出来ることから始めてみませんか?

地球温暖化問題とプラネタリーバウンダリー

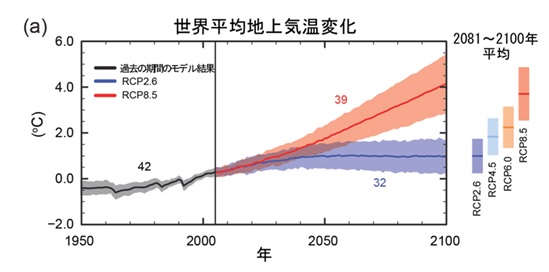

2021年11月に気候変動問題に関する会議(COP26)が開催され、産業革命前からの世界の平均気温上昇を1.5℃以内に抑えることの重要性が再確認されました。

既に平均気温は1.1℃上昇しており、対策を打たないと2030年を待たずに1.5℃を超えてしまう懸念が出ています。

CO2などの温室効果ガスがこのまま増え続けると、あと10年くらいしか残された期間はないという計算がなされています。

これが”プラネタリー・バウンダリー=地球の許容量”と呼ばれるものです。

平均気温上昇により人間の健康に悪影響がでるほか、動くことができない植物が気候変化に対応できずに、衰退・絶滅することを引き金として生態系が崩れ、食糧環境や住環境が回復不能なダメージを受ける可能性があります。

結果的に、温暖化によって人間が内面・外面の両面で大きな損害を受けることは必定です。

(出典:IPCC気候変動に関する政府間パネル 第5次評価報告書)

気候変動問題とBCP(事業継続計画)の両方へのソリューション

こうしたなかで、医療機関のなかには、事業を通じて地域社会に健康・福祉を届けることだけでは不十分で、医療事業で使用するエネルギーも、温室効果のないCO2フリーの電気を使うことが必要ではないかと考える機関が増えてきています。

とくに地域総合病院や大病院は、24時間365日に亘る消費電力も大きく、再生可能エネルギー由来電力に転換することが、地域の再エネ化に大きく貢献することになります。

また、業務継続計画(Business Continuity Plan、BCP)を基にしたエネルギーセキュリティの観点からも、燃料種類の多様化、非常電源の確保のために、太陽光発電を中心とした再エネ電源の選択は高い優先度となってきています。

クリニックにとってのBCP対策

さて、開業医、個人経営病院においてはどうでしょうか。規模の大小にかかわらず、BCP対策はそれぞれに求められています。

電源喪失時の医療継続のため非常電源の確保や蓄電池によるバックアップ体制は大きな課題ですが、再生可能エネルギー、特に太陽光発電パネルによる電力確保はBCP対策として有力な手法です。

外部電力系統に頼らずに電源の多様性を確保することができ、例えばディーゼルエンジン型の自家発電設備が文字通り非常時の電力供給に限定されるのに対して、太陽光は常時電源として活用でき、再生可能エネルギー比率をベースから引き上げることに貢献します。

また、蓄電池を設置している場合、太陽光発電の昼の余剰電力を蓄電池に溜め、夜間を中心に、普段からその電力を使うことができるうえ、非常時に放出しBCPに対応する、両面のメリットを得られるといえましょう。

再生可能エネルギーの利用は、地球温暖化防止という地球が抱える喫緊の課題に事業を通じて応えるとともに、BCPの観点で自らの事業安定性を高めるという一石二鳥の効果を持っているといえます。

出来ることから始めてみませんか?

- 著者:

芙蓉総合リース株式会社 経営企画部 CSV推進室 室長 水谷 高

- 提供:

- © Medical LIVES / シャープファイナンス

記事紹介 more

ビリヤニを知っていますか。旅先のごちそう、香り高くどこか特別な「もてなしの味」。 昨年はコンビニに…

料理家・ワタナベマキさんは、酸味と塩気、コクを一度に加える梅干しを、料理の基本調味料「さしすせそ」に…

少子高齢化などを背景に医療ニーズが年々高まる一方、医療業界においては深刻な人材不足が喫緊の課題となっ…

勤務医のなかには、自身の属性を活用して不動産投資を行っている人が少なくありません。しかし、これは開業…

開業を検討される先生方には「新規開業」または「承継開業(M&A)」という二つの選択肢があります。かつ…

「ジャパニーズウイスキー」として国際的な評価が高まり続ける国産ウイスキー。しかし生産国・日本に住む私…

日々の診療やスタッフとのやりとりの中で、ちょっとした雑談がきっかけで、患者さんとの信頼関係が深まった…

医師としてのキャリアプランを考えるうえで、「いずれは開業したい」という考えの人も少なくないでしょう。…