ビリヤニを知っていますか。旅先のごちそう、香り高くどこか特別な「もてなしの味」。 昨年はコンビニに…

【データで分かる】クリニックの第三者への事業承継が必要な訳

画像はイメージです。

クリニックにおける、第三者への事業承継の必要性を3つのデータで解説します。

今後、クリニックでも、第三者への事業承継が必要なケースが増えてくると言われています。

なぜ、そのようなことが言われているのか、各種データから、その背景や必要性を解説します。

お電話でのお問合せ先:0120-18-3162シャープファイナンス プラットフォーム事業推進室

受付時間 : 月曜~金曜日 10:00~17:00 《ただし、祝日など弊社休業日を除く》

クリニック事業承継の3タイプ

データを見る前提として、クリニックにおける事業承継の3つのタイプをご紹介します。

1.家族への承継

クリニックにおいて、現時点では最もポピュラーな方法として、ご子息・ご息女への承継が挙げられます。親から子へ、更に孫へと代々受け継がれているクリニックも数多くあります。

2.従業員への承継

勤務医として勤務している従業員医師への事業承継も比較的多くみられるパターンです。患者目線でも、承継前と変わらず、馴染みの医師にそのまま診てもらえるというメリットがある方法です。

3.第三者への承継

譲り受ける側は、新規開業希望の医師と、分院展開をしている既存医療機関の2パターンがあります。仲介会社が、譲渡側と譲受側の間に入り、マッチングや、条件交渉を担うケースも増えてきています。

第三者への事業承継が必要な理由となる3つのデータ

外部要因から今後、第三者への事業承継の必要性は高まってくると予想しています。

その理由となる3つのデータをご紹介します。

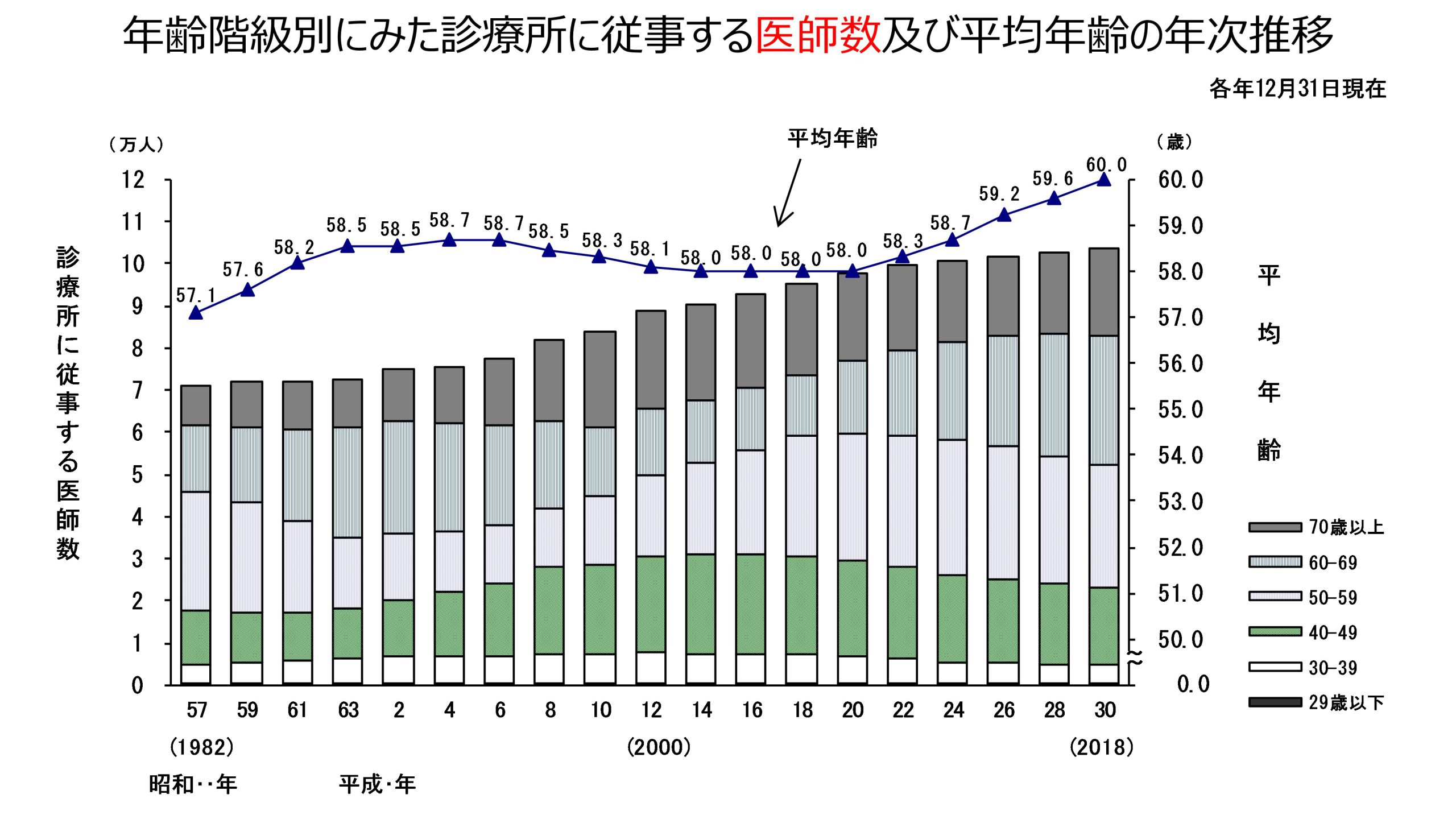

データ1 日本国内における医師の高齢化

1つ目のデータは、厚生労働省が2年に一度行っている調査で、診療所に従事する医師・歯科医師の年齢構成、平均年齢です。

先ずは医師から見てみましょう。

2018年の調査では、診療所(クリニック)に勤務する医師の平均年齢は60.0歳です。また、60~69歳が、29.6%、70歳以上が、20.2%となっており、約2人に1人の医師が、60歳以上という年齢構成です。

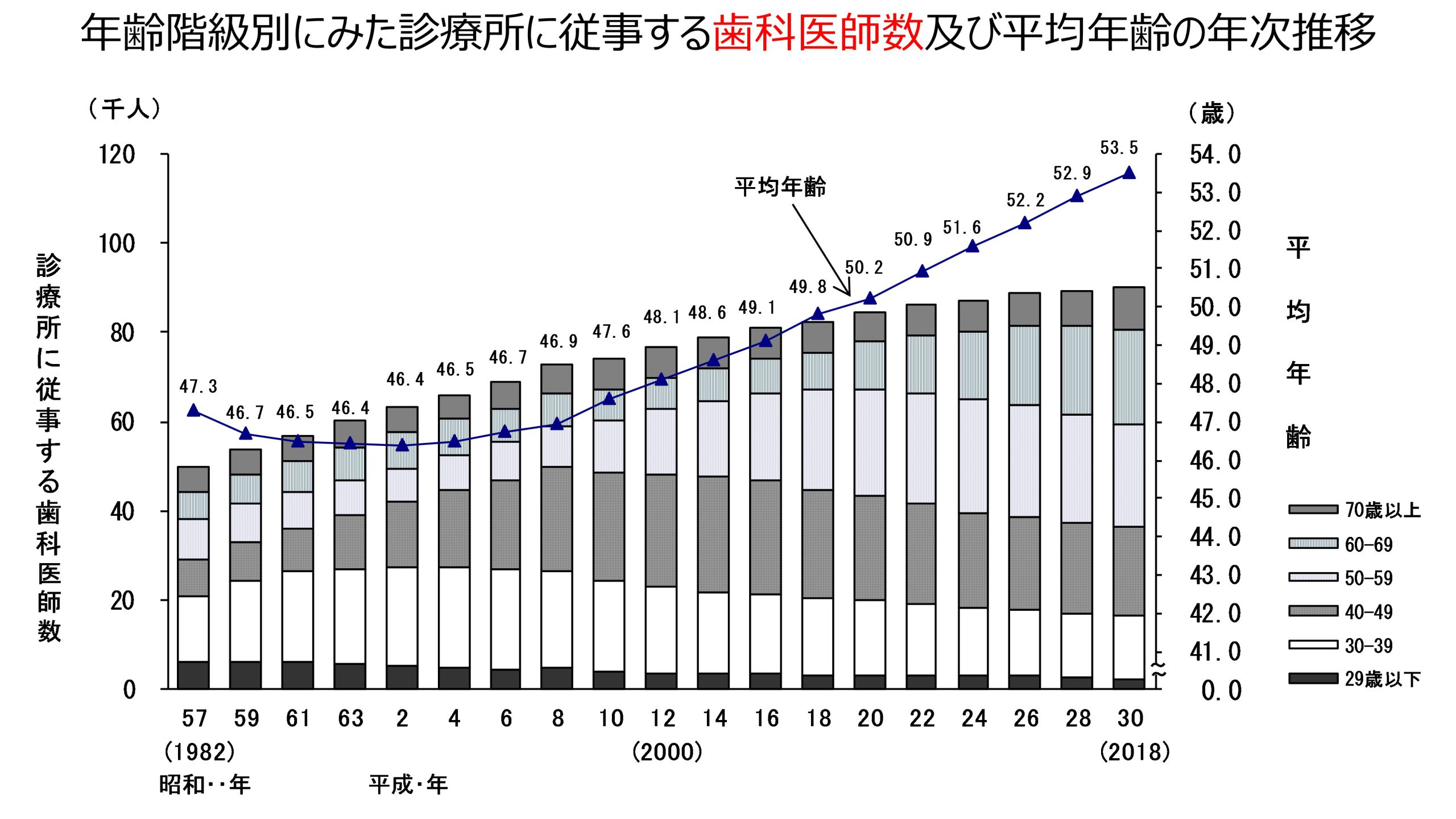

次に歯科医師です。

医師ほどではないとしても、歯科医師でも高齢化は進行しており、同調査では、平均年齢は53.5歳で、60~69歳は23.3%、70歳以上は10.7%で、歯科医師では、約3人に1人が、60歳以上という年齢構成です。

東京商工リサーチの調査では、2019年の上場企業に勤務する従業員の平均年齢は41.4歳です。

一般の企業のように医師・歯科医師には、定年退職という概念がなく、60歳、70歳を超えても現役で勤務しているケースも多いことも平均年齢を押し上げている要因となっています。

データ2 後継者が不在/未定な、病院・診療所の件数

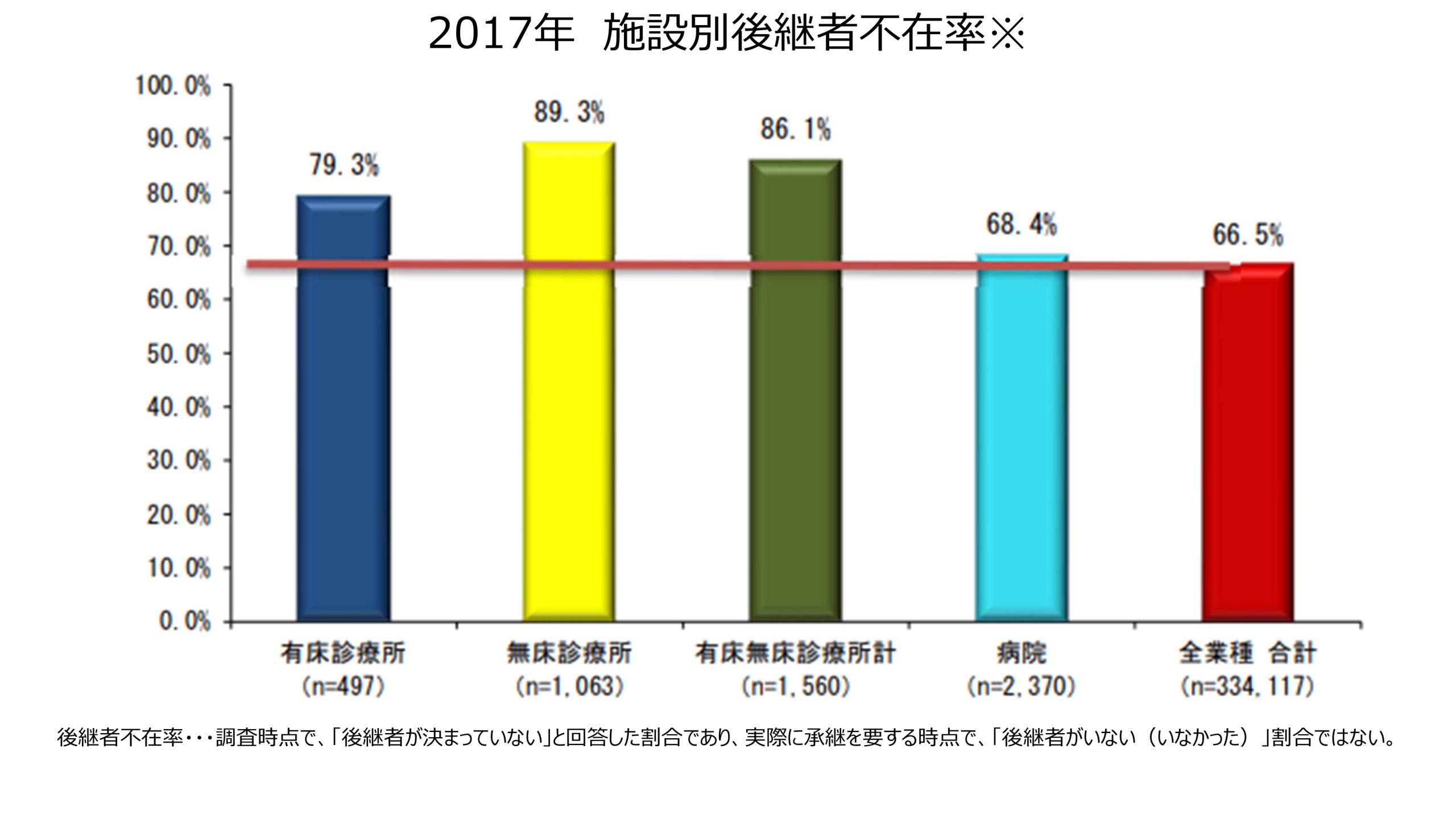

2つ目のデータは、2017年に調査された、施設別の後継者不在率です。

調査時点で、後継者が決まっていない施設は、有床診療所で79.3%、無床診療所では89.3%の診療所が、後継者が不在/未定となっています。

仮に親子共に医師であっても、特に都市圏以外では、地域の将来性に対する不安感から、親が子に承継させたくない、子が親からの承継に二の足を踏むといったケースが増えてきていることも要因となっています。

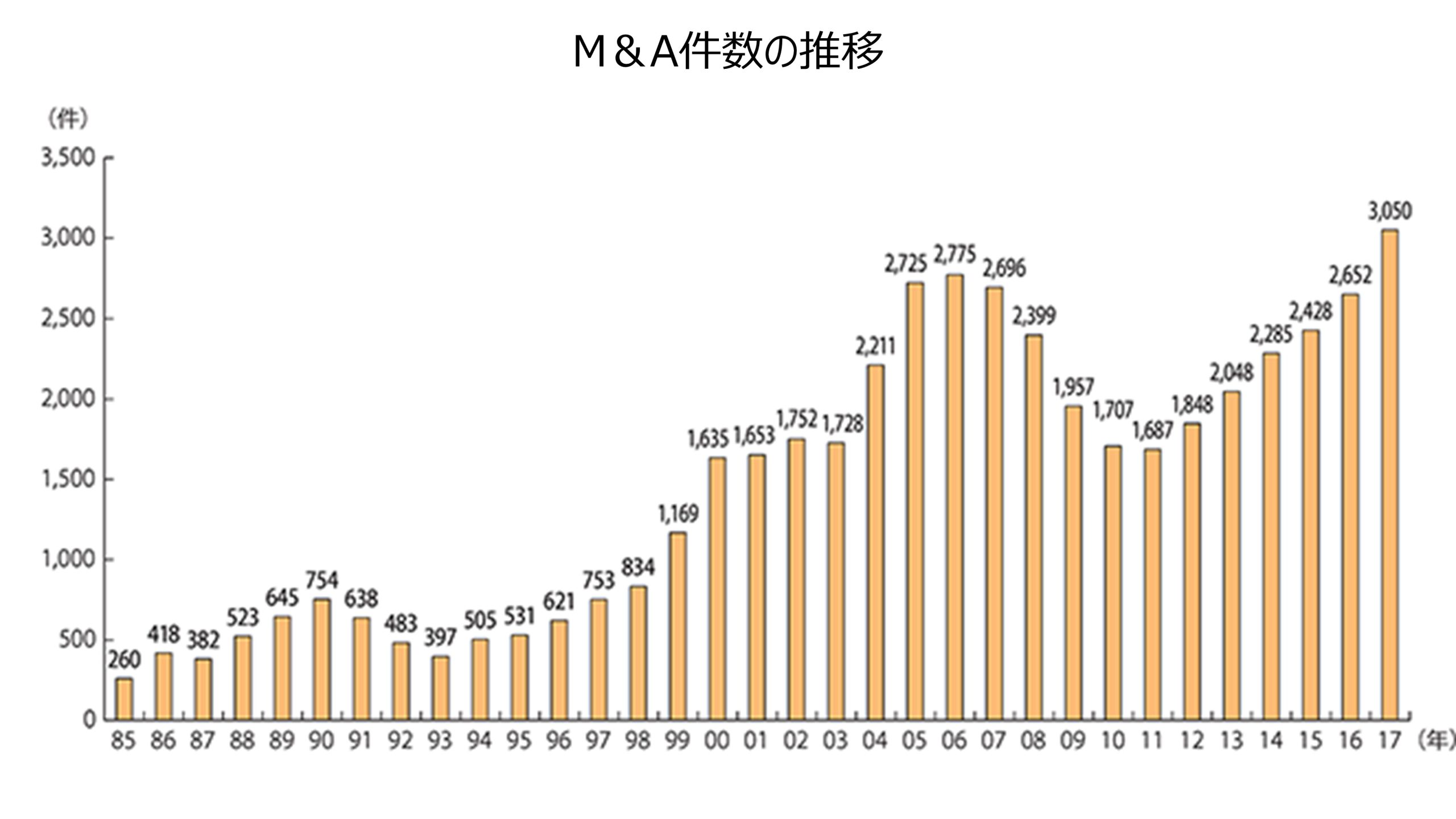

過去より、M&A、事業再編と聞くと、少しネガティブなイメージを持たれている方も多かったと思います。

このデータを見ると、M&Aの成約件数は、年々増加してきています。1985年には、年間260件だった成約件数が、2017年には、3,050件と、約40年の間に10倍以上に増加しています。

一般企業にとって、M&Aが、広く一般的な方法になりつつあることを示しています。

このような背景を受け、中小企業庁では、M&A支援機関に係る登録制度を立ち上げ、M&A仲介事業者の登録制度が整備されました。将来的には、不動産取引の様に、登録免許制となり、より安心して、仲介サービスを受けられる日が来るかもしれません。

また、M&Aで買収する側の最大のメリットとして、市場や顧客、販売ネットワーク 等をそのまま引き継ぐことができる点が挙げられます。但し、買収前後で全く同じビジネスモデルを継続しても、事業拡大は見込めません。買収後は、これまで獲得出来ていなかった顧客層の開拓等 独自色を出していくことが重要です。

この点は、クリニックでも同じことが言えます。特にクリニックの場合には、既存顧客が、医師個人に紐付いているケースが多く、既存顧客の一定数は離脱するものとして、新規患者(新患)の獲得にも力を入れる必要があります。

さいごに

3つのデータを使って第三者への事業承継の必要性をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

医師・歯科医師は高齢化していて、後継者が不在/未定となっているクリニックも多くあること、医療業界以外では、M&A、第三者への事業承継の件数は増えてきており、広く知られる手法となりつつあることが、お分かり頂けたことと思います。

高齢化、少子化の問題は、他の産業と同様にクリニックにも着実に迫ってきています。実際に第三者への事業承継を行うか否かに関わらず、選択肢として排除せず、幅広く情報収集をし続けることが重要です。

- 著者:

シャープファイナンス株式会社/医療マーケット企画部

※シャープファイナンスでは、クリニックの第三者への事業承継の支援を通じ、持続可能な医療体制の構築に貢献していきたいと考えております。

- 提供:

- © Medical LIVES / シャープファイナンス

記事紹介 more

料理家・ワタナベマキさんは、酸味と塩気、コクを一度に加える梅干しを、料理の基本調味料「さしすせそ」に…

少子高齢化などを背景に医療ニーズが年々高まる一方、医療業界においては深刻な人材不足が喫緊の課題となっ…

勤務医のなかには、自身の属性を活用して不動産投資を行っている人が少なくありません。しかし、これは開業…

開業を検討される先生方には「新規開業」または「承継開業(M&A)」という二つの選択肢があります。かつ…

「ジャパニーズウイスキー」として国際的な評価が高まり続ける国産ウイスキー。しかし生産国・日本に住む私…

日々の診療やスタッフとのやりとりの中で、ちょっとした雑談がきっかけで、患者さんとの信頼関係が深まった…

医師としてのキャリアプランを考えるうえで、「いずれは開業したい」という考えの人も少なくないでしょう。…

医院の承継に係る費用(承継価格)は譲渡側にとっては引退後の豊かな生活資金のため、譲受側にとってはでき…

お電話でのお問合せ先:0120-18-3162シャープファイナンス プラットフォーム事業推進室

受付時間 : 月曜~金曜日 10:00~17:00 《ただし、祝日など弊社休業日を除く》